布局55个海外市场!重注出海两年的比亚迪已出口超25万辆车

发布日期:2023/12/7

2011年,马斯克接受彭博社采访时,记者提到比亚迪并以“竞争对手”与特斯拉相称时,马斯克毫不掩饰的笑了起来,并说道:“你看到他们的车了吗?”

。

“我不认为他们有什么很棒的产品,也不认为他们的产品特别有吸引力。技术还不是很强大。作为一家公司,比亚迪在中国本土市场有相当严重的问题。因此,我认为他们的重点应该是确保能在中国活下来”

这是2011年,马斯克对于比亚迪的看法和态度。当然,现在的马斯克表示“那是很多年的事了,如今他们的汽车竞争力很强。”

是的,针对马斯克十多年前的“质疑”,如今的比亚迪无论是在资本市场还是产品市场上,都拿出了自己的态度和成绩。

而且比亚迪不仅在中国本土市场活了下来,即使放眼全球,它都活的很好。如今能和马斯克的特斯拉叫板的,大概只有比亚迪了。

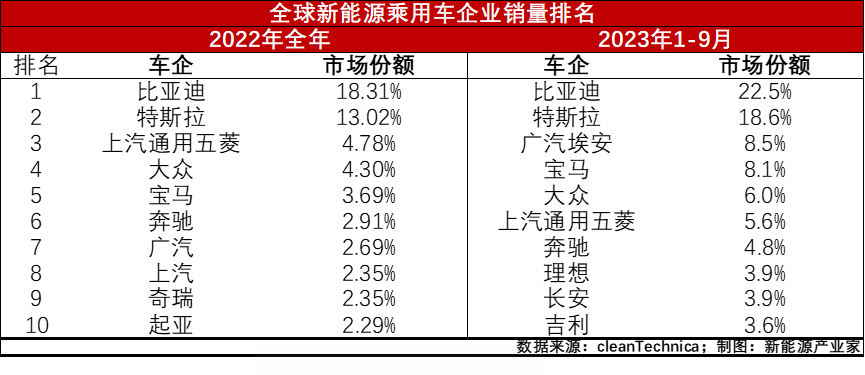

除了上图所显示的比亚迪已成为全球销冠的事实,比亚迪这个品牌本身,在全球的声量也是越来越高。

几乎在所有2023年的国际车展上,比亚迪都有高调现身,并在各现场创造“比亚迪现象”。

今年4月的上海车展和9月的慕尼黑车展是疫情之后最重要的两大顶级国际车展,比亚迪在这两个车展上都给出了自己新的技术和车型,并引发了一波“人流盛况”。

如果说上海是在自己家的地盘上,如此抢眼算不上什么,那在慕尼黑车展上,比亚迪展台的人流盛况还是能说明点什么的。

比亚迪在慕尼黑车展上的展台 图源:比亚迪

在9月4号的慕尼黑车展当天,比亚迪展台外被围的“里三层外三层”,如果你想要上车体验,不好意思,得排队。

在10月底的东京车展上,比亚迪第一次亮相了东京车展,这也是第一次有来自中国的车企出现在该车展。在这次车展上,比亚迪也同样是被围的水泄不通。

比亚迪亮相2023东京车展

很明显,在新能源时代,比亚迪已经有能力打到老牌“德系车”、“日系车”的家门口,来一次车与车的较量。

2021年5月,比亚迪正式宣布了“乘用车出海”的计划,至今才两年多而已,但这两年间,大量出口、买地建厂、积极参加国际车展等等一系列大动作之后的恍惚间,比亚迪的车已经在满世界跑了。

01

始于1998

2022年,比亚迪集团的营收为4240.1亿元,在这四千多亿的收入里,汽车相关的业务贡献了超过三千多亿,占比超76%。可见,汽车是比亚迪集团营收最主要的来源。

这很容易让人忘了比亚迪是靠做电池起家的,并且,比亚迪最先出海的不是汽车,而是电池。

1995年,比亚迪在深圳的一间旧车间里成立,主要研发手机电池。

1998年,比亚迪欧洲分公司在荷兰鹿特丹市成立,1999年又进入美国市场,2000年9月,比亚迪成为摩托罗拉在中国的第一家锂离子电池供应商,随后成为诺基亚、爱立信等企业的供应商。

2003年,身价已经过百亿的王传福力排众议收购了秦川汽车,正式进入汽车行业,虽然当时比亚迪推出的仍是燃油车为主,但初衷却是生产电动汽车。

他笃定:中国有石油安全、空气清洁、气候变暖这三大问题必须直面,而且有一天国家一定会提出碳中和目标。

比亚迪与西安秦川汽车股权转让仪式

这份坚持在比亚迪开始造车的那一天开始就一直陪着这家企业,即使它造出来的车被人编成段子“嘲笑”,比亚迪始终埋头做好该做的事,一边犯错,一边吸取教训,一边成长。

正如王传福所说:“新能源车就是一条大鱼。10年前,没人相信电动车时,我们就开始养”。

在谈到社会责任时王传福说:“作为一个企业家,钱已经不是大问题了,更多想到的是通过产业来报国”。如果我们稍微了解下比亚迪的发展史,就会相信王传福所说的“绿色的梦想”是真的。

在开始涉足新能源行业的最初十年里,比亚迪的新能源汽车业务从未打开过局面,所谓的“新能源战略”也备受质疑,如果不是“责任”、“信仰”这些类似情怀的情感支撑,很难坚持。

2009年,比亚迪收购了湖南美的客车制造有限公司,具备了制造电动大巴的资质,2010年,比亚迪提出了“城市公共交通电动化”战略, 开始在全球范围推广新能源公交车、出租车。

比亚迪K9纯电动大巴,2010年正式上市

虽然汽车的出海不像电池来得那么迅速,2013年,比亚迪才开始整车出海,而且是从商用车开始,但和电池出海一样的是,第一站都是荷兰。

当时荷兰政府为了减少环境污染,要将岛上公交换成电动大巴,在2012年欧洲首个电动大巴的公开招标中,比亚迪顺利拿下了这个订单。

当然,能够拿下这一订单并不容易。

比亚迪将电动车投入试运营告诉欧洲人其电池核心技术和研发生产能力是最好的;此外,还要与当地政府和运营商进行沟通,在提供产品的同时,帮着建立起完整的电动巴士运营体系……

再经过一次又一次的尝试,突破一重重难关后,比亚迪才获得了欧洲运营商和政府的认可。

紧接着在隔年7月,比亚迪又顺利拿下了荷兰阿姆斯特丹史基浦国际机场35台纯电动大巴订单。

投入荷兰史基浦机场运营的35台比亚迪纯电动大巴

之后,英国、美国、日本、……这些“老牌”汽车强国也都开始引入了比亚迪的电动大巴。

截止2022年底,比亚迪全球累计交付纯电动商用车超过8.5万辆,而且中国传统汽车很难进入的市场,比亚迪商用车都有涉猎。

就拿美国来说,比亚迪已经遍布美国30多个州,拿下了美国80%的电动大巴市场,甚至还在美国建了厂。要知道,对于中国而言,美国并不是一个经营环境友好的市场。

不可置疑,比亚迪的“商用车出海”战略是成功的,比亚迪的电动巴士已经在全球占领了半壁江山。

02

从商用到乘用的步步为营

就在商用车在海外风生水起的时候,比亚迪商用车产量比重在2019-2022年间呈现出下滑趋势,而这一趋势的背后是乘用车产能的迅速扩张。

比亚迪是聪明的,及时的国际化拓展、合适的国际化战略是它成功的一大诀窍。

对于传统汽车,中国无论是在品牌还是生产技术上,都不占优势,更无法让传统汽车大国的消费者心服口服的购买。

所以比亚迪没有“硬碰硬”,而是瞄向电动大巴这一蓝海,去推崇“环保清洁”的市场展现“公交电动化”的技术和产品战略。

用商用车为突破口打开海外市场,进入欧洲、美国、日本等“难搞”的市场,积攒品牌口碑和商业伙伴,获得营销渠道上的优势,再丝滑开启“乘用车出海”,这盘棋,比亚迪下了十年多年。

新能源汽车的出海,是比亚迪要做且必须做的事,正所谓瞬间的突破是长期的积累,也是时候做这件事了!

2021年5月,比亚迪正式提出了“乘用车出海”的计划。早在提出这一计划的前一年,比亚迪就与挪威当地领先的汽车经销商集团 RSA 合作。

RSA 成为比亚迪在欧洲的首个乘用车独家经销商,负责比亚迪唐 EV 车型在挪威当地的销售代理,挪威也成为比亚迪开拓欧洲乘用车领域的首个试点市场。

2021年8月,比亚迪在挪威进行唐EV 首车交付,同年12月,第1000台挪威唐 EV 顺利交车。

唐EV首位挪威车主;图源:BYD Europe

选择挪威是有道理的,它是欧洲少有的电动车市占率超过50%的国家,更关键的是挪威没有传统汽车工业的包袱,非常有利于普及新能源汽车。

以挪威为起点,比亚迪的“乘用车出海”就此开启,随后开始在欧洲其他国家铺开,同时进军亚太、美洲、中东等市场。

到了2022年下半年,比亚迪的出海仿佛按下了加速键,速度之快,规模之大使得比亚迪新能源乘用车已经遍布日本、德国、澳大利亚、巴西、阿联酋等55个国家及地区。

2022年7月,比亚迪宣布进入日本乘用车市场;8月进入德国和瑞典,也是8月,在泰国投放了第一批纯电动出租车,开是进军东南亚市场;10月在巴黎车展高调亮相……

2022年是比亚迪的出海元年,这一年,比亚迪很忙,全球四大区域、50多个国家和市场需要比亚迪“因地制宜”的出口和管理。

那“忙”的结果怎样呢?

数据会说话,比亚迪在海外市场已经夺得了多国销量冠军。

截止今年9月,在泰国,比亚迪BYD ATTO 3(元PLUS)连续8个月蝉联泰国纯电动汽车销量冠军;在新加坡,比亚迪获得了1至8月累计纯电动车销量冠军;在哥伦比亚,比亚迪获得了1至8月累计新能源汽车销量冠军;同时,比亚迪在8月份蝉联巴西新能源汽车总销冠,包揽纯电车型销量榜前三名。

值得一提的是,比亚迪的海外战绩不止于“量”,更还有“质”和“价”。

质量上,许多欧洲媒体对比亚迪进行了产品测评,并给出了高度肯定,欧洲当地主流电视台DW发布了一则标题为“BYD Atto3-超级安全的中国电动车”的测评。

在定价上,比亚迪在欧洲这个“高贵的汽车工业发源地”尝试的也是高端定位。

去年8月在挪威上市的比亚迪唐EV,售价近60万挪威克朗(约人民币44万),几乎高出三分之一的国内售价。

在德国,比亚迪汉、唐售价均超过人民币50万元,而元 PLUS售价也超过了30万人民币。这价格不仅是国内同款车型的2倍左右,而且已经超过了德国市场BBA同级别的车。

价格上,在东南亚市场上,比亚迪的定价就显得更“亲民”一些。元PLUS(BYD ATTO 3)标准续航NEDC410KM版本在泰国售价约为22万人民币左右。

可见,根据不同地区的经济差异比亚迪采取了不同的定价策略。

这一策略也很容易解释,东南亚市场的新能源汽车还处于起步发展阶段,消费者习惯还需要培养,这种情况下“性价比”就格外重要。

而欧洲的市场已经很成熟,需要通过高端定位,在智能化方面展示品牌调性,与本土品牌形成差异化,吸引消费者。

通过与当地经销商合作,不断扩大销售网络,尽可能多的往外“卖车”是2022年比亚迪主要的出海策略。

但2023年,比亚迪的出海动作很明显有了许多新的变化。

除了像最初一样大幅出口“卖车”,比亚迪开始在海外建工厂了。出口+本地化生产,是2023年比亚迪全球化战略要走的两条路。

今年3月,比亚迪在泰国的生产基地奠基,预计2024年实现投产运营,年产能约15万辆。这也是比亚迪的首个海外乘用车生产基地。

比亚迪泰国乘用车生产基地奠基仪式现场;图源:泰国网

也是3月,比亚迪欧洲总裁Michael Shu在采访中提到他们正在寻找新的工厂或收购现有工厂,并表示第一家欧洲工厂可能会设在德国、法国、西班牙、波兰和匈牙利等地。

7月,比亚迪宣布将在巴西卡马萨里市设立大型生产基地综合体,其中含一座新能源乘用车整车生产工厂,该厂计划年产能15万辆,预计该生产基地2024年下半年投产。

海外建厂对于一家企业来说并不是简单的去国外生产,更是去和当地市场的政治经济、风土人情进行深度融合,相比于简单出口,它难度更大、风险更高。

但本地化生产又是全球化进程里必不可少的一环,2023年的比亚迪刚刚开启了这一环,它的乘用车海外霸业也才刚刚开始而已。

03

全面出击背后的实力闭环

从2021年5月正式“计划出海”至今,还不到3年。但比亚迪已经成功进入欧洲、亚太、美洲、中东&非洲四大区域的50多个市场。

虽然时间之短、市场之多,但比亚迪的出海是井井有条、稳扎稳打的。

众所周知,对于任何一家企业,国际化的顺利实施都离不开三件事:技术、市场、管理。再看比亚迪,这三件比亚迪一件不落。

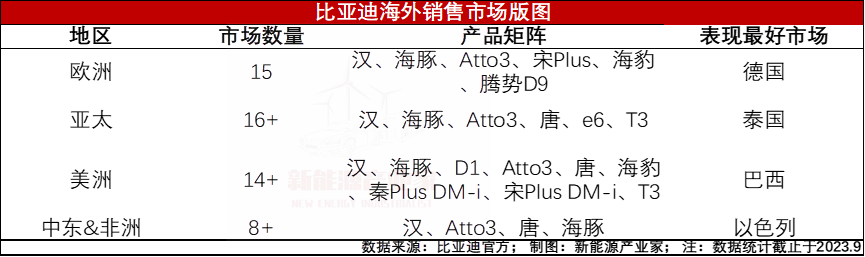

不难发现,比亚迪针对不同市场的经济情况和消费者习惯,推出的产品矩阵侧重点是不同的。

但比亚迪每次宣布进入一个海外市场,都会强调同一件事:技术。比亚迪有技术“鱼池”,市场需要时,就捞一条出来。

刀片电池、e平台3.0、DM-i超级混动、CTB电池车身一体化技术、四轮分布式驱动“易四方”,“云辇”智能车身控制系统……这些都是比亚迪“蛰伏”多年打磨出来的。

更值得骄傲的是,比亚迪是全球唯一掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源车全产业链核心技术的企业。

手握硬核技术,针对不同市场,对产品进行“因地制宜”的适应性开发,再加上电池、商用车出海积攒下的经销人脉所织成的高效销售网络,销量怎会差?

说到销售体系上,比亚迪是通过与当地经销商合作来搭建的,因为在海外开自营店很难,而经销商提供的本地化销售和服务体系则可以帮助比亚迪进入特定市场后迅速扩张。

在荷兰与经销商Louwman合作,在瑞典和德国与经销商集团Hedin Mobility合作,在泰国与经销商RÊVER Automotive合作,在巴西与经销商集团Saga合作,在毛里求斯与经销集团LEAL Group合作,在摩洛哥与经销商Auto Nejma合作……

就是这种方式帮助比亚迪开启了广撒网式的快速扩张,迅速进入各市场然后与当地消费者产生链接。

产品有了,把产品传达到各市场的渠道也有了,而最后要形成真正的闭环,且保持这一闭环有条不紊的转动,还需要靠管理。

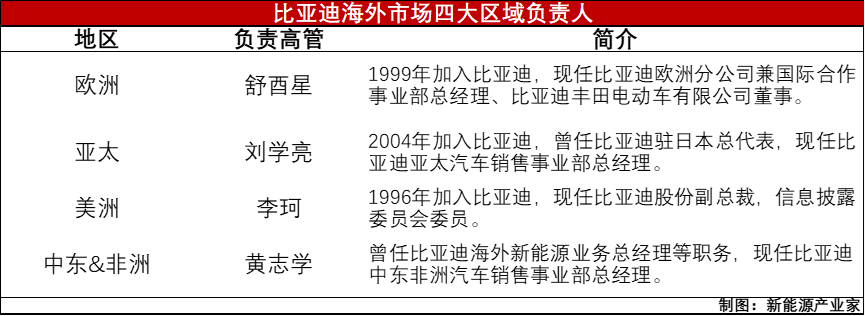

前文有提到,比亚迪的海外市场主要划分为美洲、欧洲、亚太、中东及非洲四大块,而这四块区域的背后都有对应的高管负责人,市场的开拓,销售体系的搭建都是他们完成的。

这四位高管负责人在各自的市场深耕多年,对他们所在市场的熟悉度也不亚于当地的商业精英,另外,比亚迪也赋予了他们高度的“自治权”。

宏观战略上全面出击,微观目标市场又有对应的团队班底保驾护航,这就是为什么比亚的出海速度如此之快的同时没有乱成一锅粥。

04

尾声

如前文所述,无论是国内市场,还是放眼全球,比亚迪都是销冠。都已经是销冠了,那是不是就意味着比亚迪已经是“世界老大”了呢?

事实是,虽然在销量上比亚迪遥遥领先,但在盈利能力、品牌影响力等其他方面比亚迪仍面临诸多挑战。

先看盈利能力,2022年,比亚迪毛利率17%,净利率仅为3.9%。而同期,特斯拉毛利率水平已经达到25.6%,净利率15.4%。

也就是在生产和经营的成本控制上,比亚迪仍略逊一筹,所以比亚迪虽然“卖的多”,但赚的却没有特斯拉多。

从全球的品牌影响力来看,“油改电”的比亚迪也没有天生主打纯电市场的特斯拉在新能源汽车市场“耐打”。

而且特斯拉的国家化程度要远高于比亚迪,就营业收入这一项,特斯拉的海外收入已经占比总收入过半,而比亚迪在2022年仍有78%的收入来自国内市场。

所以比亚迪的出海,仍然有很长一段要走。但值得期待的是,对于比亚迪来说,这一切才刚刚开始而已。

来源: 新能源产业家